[분석] 닫히는 유럽, 넓어지는 남쪽…열연·후판 철강 수출지도 재편

유럽이 철강 수입 문턱을 다시 높이고 있다. 유럽연합(EU) 집행위원회가 무관세 수입할당량을 절반으로 줄이고, 초과 물량에 대해서는 50%의 관세를 부과하는 새로운 통상조치를 추진하면서 한국 철강의 주요 수출 축이 흔들리고 있다.

포스코와 현대제철 등 주요 제조사들은 발 빠르게 수출 구조를 다변화하며 동남아·중동 시장으로 눈을 돌리고 있다.

◇ EU, 세이프가드 이후에도 ‘상시 보호체계’로 전환

산업계에 따르면 EU 집행위원회는 10월 초순 ‘철강산업 보호를 위한 새로운 관세할당(TRQ) 체계’를 공식 제안했다. 연간 무관세 수입 한도는 기존 3,053만 톤에서 1,830만 톤으로 줄어들고, 한도를 초과하는 물량에는 기존 25%에서 두 배로 인상된 50%의 관세가 부과된다.

제3국에서 가공된 철강이 역내로 반입되는 우회 수입을 막기 위해, EU는 쇳물을 녹여 처음 강재를 만든 국가를 기준으로 하는 원산지 증명 제도인 ‘용해·주조(Melt & Pour)’ 규정을 도입했다.

철강이 실제로 어느 나라에서 쇳물을 녹였는지를 증명해야 하며, 이를 통해 원산지 판정의 신뢰성을 강화한다는 취지다.

유럽이 철강 수입 문턱을 다시 높이고 있다.

유럽이 철강 수입 문턱을 다시 높이고 있다.이에 EU는 이번 조치를 단순한 세이프가드 연장이 아닌 “산업의 지속가능성을 위한 구조적 조정”으로 정의했다.

현재 EU 철강산업의 평균 가동률은 67% 수준으로, 산업 안정권이라 불리는 80%에 한참 못 미친다. 집행위는 이를 끌어올리기 위해 수입량 통제가 불가피하다고 밝혔다.

특히 고금리와 에너지비용 부담 속에 아시아와 북아프리카산 저가 철강이 시장을 잠식하자, EU는 자유무역 대신 ‘산업 방어 체계’를 택했다는 분석이다. 또한 이번 조치는 한국을 포함한 자유무역협정(FTA) 체결국에도 예외 없이 적용된다.

집행위는 “특정 국가에 예외를 두면 보호조치의 실효성이 약화한다”라며 필요시 긴급 절차를 통해 한시적으로 품목별 쿼터를 조정할 수 있다고 덧붙였다.

◇ 범용 판재류 수출 흐름 전환, 유럽은 둔화·동남아는 확장

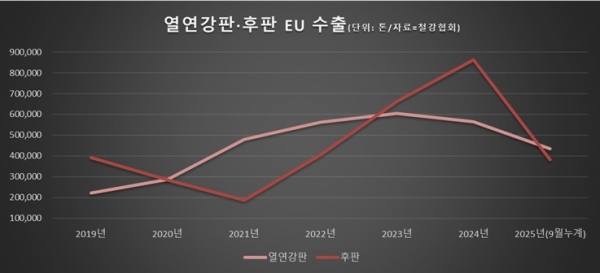

EU의 규제 강화는 이미 수출 통계에 반영되고 있다.

철강협회에 따르면 9월 기준 한국산 중후판의 EU향 수출은 7,398톤으로 전년 동기 대비 89.4% 급감했다. 연간 누계 기준으로도 38만 톤으로 줄어, 지난해 67만 톤의 절반 수준에 그쳤다.

열연강판 역시 9월 EU향 수출이 전년 대비 44.9% 감소했으며, 평균단가도 567달러로 하락했다.

반면 베트남, 튀르키예, 중동향 범용 판재류 수출은 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 베트남향 열연강판 수출은 57만 톤으로 전년 대비 91% 증가했고, 튀르키예향 후판 수출도 24만 톤을 넘어서며 50% 가까이 늘었다.

중동 시장은 LNG·플랜트·건설 프로젝트 발주가 확대되며, 후판과 구조용 강재 중심으로 수요가 커지고 있다.

철강업계 관계자는 “EU는 점점 ‘특수강 중심 시장’으로 닫히는 반면, 아세안과 중동은 일반 범용 중심의 수출이 늘어나고 있다”라며 “시장 축이 완전히 이동하는 시점은 이미 시작됐다”고 말했다.

◇ “관세보다 무서운 건 구조 변화”

EU향 물량이 줄어드는 것은 단순히 관세 부담의 문제가 아니라는 설명이 나온다. EU의 새로운 TRQ 체계가 내년 상반기 통과될 경우, 2026년 이후 유럽 시장은 일반 강종이 아닌 특수강·프로젝트형 제품 중심으로만 접근이 가능해질 것으로 예상된다.

열연강판은 자동차·가전 등 OEM 중심으로 일부 물량만 유지되고, 후판은 해상풍력·방산·플랜트 등 고사양 제품 위주로 제한될 가능성이 높다.

반면 동남아와 중동은 역으로 한국산 범용재가 중국산의 대체재로 채택되는 흐름이 강화될 전망이다. 베트남, 인도네시아, 사우디 등은 여전히 건설·기계용 중간재 중심의 수요가 두텁고, 한국산 철강의 품질과 납기 경쟁력이 뚜렷해 대체시장으로서의 성장 여력이 충분하다는 평가다.

업계 관계자는 “이제 관세보다 중요한 건 시장 구조의 재편”이라며 “한두 지역에 의존하던 수출 구조를 다극화해야 하며, 시장의 다변화가 곧 생존전략”이라고 말했다.

이야드 고객센터

경기 시흥시 마유로20번길 97